我が国のエネルギー政策に関わる提言

平成29年8月1日

エネルギー問題に発言する会

― 提言目次 ―

提言1 長期視野に立った本格的エネルギー計画を!

提言2 2030年の原子力比率20%~22%は達成できるか?

提言3 21世紀中葉以降も原子力依存を可能とするには!

提言4 変動電源は電力の安定供給を乱す!

提言 5 変動電源導入で火力発電に大きなしわ寄せが!

提言6 再生可能エネルギーの導入には限界がある

提言 7 世界の潮流は原子力推進に明確に向かっている

提言8 原子力技術は存亡の危機に直面している

提言1 長期視野に立った本格的エネルギー計画を!

2014年4月の第4次エネルギー基本計画から早3年が経ち、見直しの時期を迎えている。資源貧国の我が国はエネルギー供給確保の面で最も脆弱な立場にあり、長期的な、グローバルな視野を欠くことはできない。考慮すべき最大の要素は将来の化石燃料の生産減退と価格上昇であり、先行国にすでに見られる再生可能エネルギーとりわけ太陽光・風力の導入限度である。

我が国の「2050年に温暖化ガスを80%削減する」国際公約は、2030年エネルギー計画のさらにその先を見越した長期のエネルギー政策が必要であることを示している。その観点から以下を提言したい。

1.再生可能エネルギーも原子力も2030年目標達成は困難

原子力発電を震災前の割合(27%)より可能な限り低減させる方策として、現在の基本計画では安定供給可能な再生可能エネルギー(地熱、水力、バイオマス)の最大限の増大と火力発電(石炭火力)の高効率化による発電増によって原子力発電を極力低減させ、2030年の原子力割合を20~22%とする目標が定められている。

しかし安定供給可能な再生可能エネルギーの実態としては、地熱の新規建設量は1万kWに止まっていて2030年目標の140万~155万kWにはほど遠く、中小水力も目標の130万kW~201万kWに対して新設は22万kWにとどまっていて、目標の達成は見通せない状況にある。バイオマスは目標値350万~476万kWに対して新設が75万kWあり、これまでに認可された容量を合わせると目標を達成できるペースで進んでいる。しかしバイオマス発電は、その燃料の多くが海外からの木質チップや椰子ガラに依存するものであり、我が国の自給率向上には貢献できず、CO2削減のクレジットも本来は海外に属するわけで、海外現地の環境破壊に対する非難を生じるなど問題が多いと言えよう。したがって安定供給可能な再生可能エネルギーの増大による原子力の削減という目標の達成は必ずしも順調には行かないことが予想される。

一方間欠的で変動するため、原子力を代替することのできない太陽光と風力については、太陽光だけが一人勝ちの伸長を見せている。太陽光の設備量は2016年10月現在で3,670万kWに達していて、2030年目標の6,400万kWを達成できる可能性が残っている。しかし、初期の買取価格が高いこともあって、国民負担に相当する再生可能エネルギー買取費用(賦課金+経費)が年間2.3兆円まで増大し、2030年の上限値3.7兆円~4.0兆円に比べて、残された予算は1.4兆円~1.7兆円となっている(図1)。 高い買取価格で認定された事業が相当程度残っているので、予算を食い尽くす可能性は大きく、再生可能エネルギーの導入促進と国民負担抑制の両立がこれからはますます難しくなることが考えられる。

図1 買取費用の伸びと残された買取費用

出所:経済産業省「FIT法の改正に向けて

風力発電は新設が60万kWにとどまっていて、認可された設備量も245万kWに過ぎないので、2030年までに1,000万kW新設という目標の達成は難しい状況である。

このように再生可能エネルギー全体について2030年目標(22~24%)の達成には困難が予想される。

原子力発電の見通しはどうであろうか? 2017年6月現在原子力規制委員会の新基準に合格した原子炉はPWRの12基であり、稼働しているのはそのうちの5基に過ぎない。BWRは1基も合格しておらず、数基が稼働を開始するまでには今後数年は掛かることが予想される。一方2030年に20%の発電を行うには35基程度の原子炉が動いている必要があろう。このギャップは大きい。したがって原子力発電も目標を達成できない可能性が大と言えよう。

ここは政治の出番である。ついては新しいエネルギー基本計画との整合性を保ちながら次の3項目を実現していただきたい。

(1) 福島事故後、安全規制基準が強化され、電力会社の安全対策が格段に改善された我が国の原子炉は、仮に過酷事故が生じた場合でも環境への放射性物質の放出量を極限にまで抑え込んで、周辺住民の被ばくを最小限にするように、その安全性は高められている。新基準に合格した原子炉の再稼動を極力早いペースで進めるよう支援していただきたい。

(2) 原子炉等規制法においては、2012年の議員立法で新たに設けられた原子炉の運転期間(40年)と運転延長期間(20年)の定義があいまいなままにされている。原子炉を運転していなければ放射線による機器の脆化などは生じない。運転期間には安全審査や改良工事に要した期間を含めず、真水の運転期間とするよう法改正を行っていただきたい。

(3) 予想される再生可能エネルギーの目標未達を補い、2030年以降のエネルギー供給の柱を維持するためにも、原子炉の建て替えと新規建設の必要性を次の基本計画に明記していただきたい。

2.2050年の絵姿は不可欠

化石燃料資源がほとんどない我が国にとって85%の電力を火力発電に依存している現状は異常である。国際エネルギー機関(IEA)は「2040年には既存油田からの生産量が現在の1/3まで下がる」と予想している。このような危機的な未来を知りながら、何も長期のエネルギー供給の姿を語らないとすれば、それは政治の怠慢と言えよう。

国際公約に従って2050年に温暖化ガスを80%削減し、自給率を高めて安定供給を図ろうとすれば、2050年に向けての大胆なシナリオが必要である。例えば次のようなものが考えられよう。

◇発電分野ではゼロエミッション(炭酸ガス放出ゼロ)を達成

◇自前のエネルギーとして原子力45%、再生可能エネルギー35%の発電量を確保

◇残りの20%は火力発電に依存するが、炭酸ガス回収・貯留(CCS)を付ける。

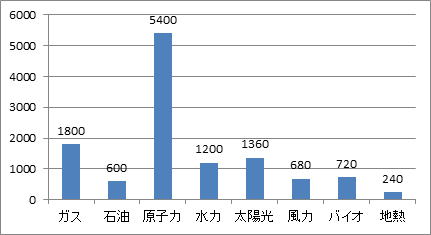

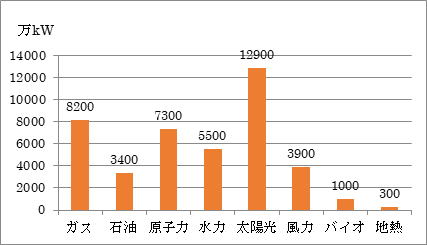

◇その時の電源構成(エネルギーミックス)は図2(発電量)、図3(設備量)のようになろう。

図2 2050年電源別発電量(単位:億kWh)

図3 2050年発電設備容量(万kW)

ここで再生可能エネルギーの発電量割合が最大でも35%にとどまる理由について述べたい。主な理由は2つある。

理由1:過剰発電設備 太陽光・風力などの変動電源は需要に基づく発電指令に応じることができない。したがって発電指令に応じられる既存の電源(火力、原子力、水力、地熱など)を代替することができない。太陽光・風力を増やせば増やすほど全体の発電設備量が過剰となり、すべての電源の採算が悪化して、すべての電源に対して補助金を出す必要が出てくる。これは経済的に続けられる方策ではなく、どれかの電源を退役させる必要が出てくる。最初の退役候補は発電指令に応じられない太陽光・風力ということになろう。

理由2:共食い効果 太陽光・風力はそれぞれが同じ時間帯に同じような発電を行う。太陽光・風力が増加すると過剰な発電を行う時間帯が発生して、お互いの足を引っ張り合い、どれかを止める必要が出てくる。「共食い効果」と呼ばれるもので、それ以上増やしても意味がないため自ずと導入量に限度を生じさせる。先行国のスペインやドイツでは太陽光・風力の発電量割合が20%近くになっているが、すでに共食い効果が発生している(例:過剰発電時に卸売市場でマイナス価格が発生)。

このように、需要に応じた発電ができない太陽光・風力の導入には自ずと限度が生じるのである。上記の我が国シナリオ(2050年)では太陽光・風力を合わせて17%導入することとなっており、安定供給可能な再生可能エネルギーである水力、地熱、バイオマスで18%の発電を行うシナリオとなっている。これは実際には我が国で考えられる最大限の再生可能エネルギーの数字と言えよう。

3.長期展望の重要性

2050年の絵姿とともに重要なのは2050年を越えるさらなる将来の我が国のエネルギーの姿である。今世紀後半になると、化石燃料は生産減退を強めていることが予想され、再生可能エネルギーも導入限度を迎えているであろう。そこで重要になるのは国産燃料の一つであるプルトニウムである。プルトニウムは高速炉や小型モジュール炉(SMR)の燃料として使えるもので、高速炉では自身の次の需要に備えてプルトニウムを増殖させることもできる(高速増殖炉)。しかしその燃料は今から準備を進めて行く必要がある。MOX使用済燃料の形でプルトニウムを備蓄することが一番その目的に適していると言えよう。今から準備を進めることによって今世紀後半の本格的な商業利用に間に合わせることができよう。MOX使用済燃料は通常のウラン使用済燃料の7倍のプルトニウムを蓄えておくことができ、海外のどの国からも核拡散を理由に非難されることもない。

このように子供や孫さらにその後の世代のエネルギー・セキュリティーのために、現世代における核燃料リサイクル(再処理)の重要性とMOX使用済燃料によるエネルギー備蓄の重要性を高々と掲げ、並行的に高速炉の商業化と小型モジュール炉(SMR)の研究開発を促進することが重要と思われる。国の政策に携わる人々はぜひ高邁なエネルギー政策を立て、次の基本計画の中に謳っていただきたい。

以上(文責 小野 章昌)

提言2 2030年の原子力比率20%~22%は達成できるか?

1.まえがき

エネルギー・ミックス計画では、2030年の原子力比率を総発電量10650億kWhの20%~22%としている。2030年に稼働が可能と想定される発電所は、現存42基と建設中3基の45基がある。しかしながら、2030年時点で実際に運転が可能かどうかには不確実性が多い。不確実性を配慮した原子力比率の試算から、再稼働に向けた相当な努力が必要なことを明らかにした。

2.2030年に稼働可能な発電所と稼働の不確実性

現在我が国には稼働可能は原子力発電所が42基ある。このうち、2030年までに運転期間が40年を超える22基の運転期間を20年延長すれば、2030年には42基とも稼働可能となる。これに建設中の発電所3基が2030年までに運転を開始すれば、2030年には合計45基が稼働可能となる。

しかしながら新規制基準適合性審査が順調とは言えない現状や、立地地域の受容を考えると以下のような懸念があり、容易に達成できる目標とは言えない。

* 福島第二の再稼働は福島県の容認は得られていない。

* 建設中の3発電所(大間、島根3、東電東通)のうち、新規制基準適合性申請が出されているのは1基(大間)。工事の遅れが懸念される。

* 40年を超える発電所は福島第二を含め22基。延長申請に対する経営的インセンティブがあるだろうか。

* 現在新規制基準適合性審査が終了したのは6発電所(高浜、美浜、大飯、伊方、川内、玄海)12基に過ぎない。審査未了の一部は規制委員会と事業者の見解相違問題(活断層問題)をかかえている。BWRの遅れも気にかかる。

3.不確実性を踏まえたケースの設定

これらの不確実性を抱えているなかで、20%~22%は達成できるであろうか。

ここでは建設中発電所の運転開始や福島第二の再稼働が2030年に間に合わない場合と、稼働した場合の年間稼働率に関し、下記のケースを想定して原子力発電比率を求めた。

① 既存の発電所すべてと、建設中の発電所3基すべての45基が稼働(ケースA45基)

② 既存の発電所すべて42基が稼働(ケースB42基)

③ 福島第二4基を除く既存の発電所38基と建設中3基、計41基が可能(ケースC41基)

④ 福島第二4基、建設中3基を除く既存発電所38基が稼働(ケースD38基)

⑤ 上記①~④について、稼働率を70%と80%の2ケースを想定(80%はA+45基等と+記号を付記、70%は記号ナシでA45基等と表示)。

これらの都合8ケースの年間発電量(億kWh)を図に示す。図には原子力比率20%と22%の発電量を横棒(点線)で表示した。

4.達成可能な原子力発電比率とその考察

この図のD+、Dに示すように、建設中の3基と第二福島の4基の稼働が遅れても、70%の稼働率で原子力比率22%がほぼ達成できそうである。

しかしながらこの想定ケースには個々の発電所が抱える様々な不確実性は考慮されていない。規制委員会の審査に係る課題、地元自治体に係る課題、運転延長に関する事業者の経営的視点に係る課題など、解決すべき課題も多い。こう考えると目標達成は容易ではない。

5.まとめ

2030年に運転可能な発電所は現存(既設)42基、建設中3基、合計45基ある。この大半が再稼働すれば、原子力比率20%~22%の達成は不可能ではないが、これには地域の理解、運転期間延長、規制基準適合審査などの不確実性を抱えている。

再稼働達成に向けて、政府が早急に具体策を定めて推進することを提案する。

以上(文責 石井 正則)

提言3 21世紀中葉以降も原子力依存を可能とするには!

1.まえがき

現存する原子力発電設備は21世紀中葉にはおおむね運転期間を終了する。

一方、2050年には温室効果ガス80%削減目標もあり、エネルギー供給における原子力の役割は拡大する。

そこで、必要とされる電力量と原子力比率を推察し、新たに増強する発電量と発電所の基数を試算した。その結果、退役する発電所近傍へのリプレース建設だけでは不足し、新たな立地点が必要なケースがあることが判明した。

2.21世紀中葉に稼働している発電所と年間発電量

既存の発電所の21世紀末までの年間発電量(億kWh)を下図に示す。

運転期間を40年とすれば、既存の発電量(図の青色)は漸減し2050年にはゼロとなる。運転期間を20年延長した場合(図のオレンジ色)でも2070年にはゼロとなる。現在建設中の3基(図の灰色)は運転開始時期にもよるが、21世紀末にはほぼ運転を終了するが、これを待たずに、21世紀中葉からは実質的に原子力フェードアウトに近い状態となる。

3.21世紀中葉以降も拡大する原子力の役割

我が国は2050年に温室効果ガスを80%削減すると世界に約束した。このためには化石燃料から再生可能エネルギーと原子力へのシフトを拡大する必要がある。

再生可能エネルギーを極力増やすにしても、安定したベースロード電源の役割を果たせるのは水力と地熱やバイオ燃料ぐらいで多くは期待できない。従ってベースロード電源としての原子力の役割は一層重要となろう。

2030年の温室効果ガス削減目標26%と比較すると、2050年に80%削減するには省生可能エネルギーを増やしたとしても、原子力の拡大は不可欠である。

4.2050年に達成すべき原子力比率とその実現可能

2050年における原子力の役割を、総発電量を12210億kWh/年として、その45%(1)(中位ケース)から60%(2)(上位ケース)を原子力が担うと想定、更に30%(低位ケース)を加え、必要な増設容量と基数を試算した(次表参照)。

2050年の原子力発電容量、発電量、増設基数

|

運転期間 |

60年運転 |

||

|

ケース |

低位ケース |

中位ケース |

上位ケース |

|

原子力比率 |

30% |

45% |

60% |

|

発電容量kW |

5,227 |

7,840 |

10,454 |

|

増設容量kW |

2,688 |

5,301 |

7,915 |

|

増設基数 |

18 |

35 |

53 |

注 発電容量、増設容量は稼働率80%とした。

増設基数は規模を150万kWクラスとして算出した。

この結果、2050年に必要となる増設発電所基数は上位ケースで53基となる。この時点での運転を終了、退役する発電所は22基。これに廃炉決定済の9基、新規建設可能と想定される7地点を加えも38地点で、新たな立地点が必要となる。中、低位ケースではリプレース代替地点があれば対応が可能である。

5.リプレース/代替システムによる対応の可能性

原子力拡大の立地候補地には、下記が想定される。

◆現在可能性のあるとされる新設予定7基(敦賀3、4号、川内3号、浜岡6号、東北東通2号、上関1、2号)

◆廃炉決定発電所(福島第一除き9地点)および2050年時点で廃炉となる発電所22地点、合計31地点のリプレース建設

◆将来的には既存の残り20基と現在建設中3基、合計23基が退役するので、これらもリプレース代替建設が必要

新増設立地7基を除く既存のリプレースの場合は、発電所近傍(同一発電所構内が望ましい)に立地点があれば、リプレース代替建設地点の候補となる。

既存発電所を継続利用の場合は廃炉工事後に新設工事が必要で、この間発電に空白が生ずる。

6.代替発電所建設の課題

4項では2050年時点の状況を述べたが、2070年には既存発電所はほぼゼロになるので、総取り換えを視野に入れる必要がある。

新増設、リプレース代替建設には立地問題をはじめ、次のような課題があり、産業界が一丸となって取り組むためには強力な政治指導力が必要である。

◆リプレース炉近傍(同一発電所内など)における代替立地点設定

◆廃炉地点の継続利用の場合の場合は、空白期間の手当て

◆設備や人的資源を考慮した段階的新規建設

◆新規発電所の投入開始を2030~40年頃とみなした早急な計画開始

◆長期的視点にたった大規模事業推進のインセンティブの懸念

◆社会的受容性の醸成など

7.まとめ

21世紀中葉には既存の原子力発電所は退役するので、総取り換えを視野にいれ早急に検討を開始する必要がある。

政府が中心となり官民一体となって、様々な課題を解消できる強力に推進体制の構築を提案する。

以上(文責 石井 正則)

(1)長期的視野に立った本格的エネルギー計画を、2017.6.17、小野章昌氏の資料

(2) 化石燃料をフェースアウト、原子力と再生可能エネルギーを利用―2050円80%排出量削減のエネルギー構成例―、堀雅夫

提言4 変動電源は電力の安定供給を乱す!

再生可能エネルギーをできるだけ拡大し、原子力や火力を減少させ、安全性の向上やCO2の大幅削減を図るべきだとの主張が世の中を風靡している。しかしながら風靡は実態と異なる。再生可能エネルギーの主役である太陽光発電や風力発電はお天気任せの変動電源であり、電力の安定供給という観点からは大きな問題があるとともに、大きなバックアップ電源やバッテリーの併設等の問題があり、自ずとその規模には限界がある。

ここではこれらの問題点について検証する。

1.パワープールという概念を理解しよう。

電力の供給の流れは分かりやすく説明をするためによく水の流れに例えられる。その一例を次図に示す。(黒石卓司氏提供)

上流側からは火力、水力、原子力、太陽光等の発電所からの電力が供給され、下流の工場、ビル、住宅などの需要側に供給されるイメージが示されている。このような供給と需要の間を取り持つのがパワープールだ。

我が国には大小様々なパワープーが存在する。小規模のものは各所に存在する佐渡島等の離島があり、中規模では北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄の各電力管轄のものがあり大規模では東京、中部、関西の各電力管轄のものがある。

この絵ではプールを水槽で表現しているが実際にはこのような電気を貯めるバッテリーが存在するわけではない。この水槽に相当するものは実際には各電源から送られてくる電気を連結し下流の需要側に送る送電線網を意味している。

2.パワープールではどのように電力を制御しているか

電力系統制御の目的は下流の需要側の変化に応じて上流側の供給を制御し安定供給を図ることにある。パワープールの絵で下流側のニーズが減ると、プールの水面は上昇する。実際には交流の周波数が上昇することを意味している。ニーズが減るとなぜ周波数が上昇するかであるが、供給側の発電機の負荷が軽くなるので、回転数が増え、周波数が上昇することになる。逆に需要側のニーズが増えると逆の現象で周波数が減少することになる。

このような関係があり、パワープールでは周波数を監視しながら供給側の出力制御を行っている。関東以北の50Hz管内では50±0.2Hz以内に、また回転機器破損防止と感電防止の観点から電圧も101±6V以内とするように制御している。

需要側の変化は時々刻々変化するギザギザの変化曲線になるがこれを分解すると時間単位の大きなスムースなトレンド曲線とこの上に乗っかっている分単位のギザギザ変化と秒単位の急速なギザギザ変化に分けられる。供給側では主として火力発電の様々な特性を利用してこれらのトレンド、分単位、秒単位の変化に応じて供給側の出力を制御している。

3.パワープールで何が問題となっているか?

パワープールの絵をもう一度見てみよう。上流の供給側の太陽光発電、風力発電からの供給量は現状では絵で示したように少量であるが、これが増加してくると供給側にも大きな変動が起こる。需要側変動だけではなく供給側の変動にも対処しなくてはならなくなる。特に小規模のパワープールでは対処がより困難になる。

事実九州の種子島、壱岐、徳之島等の離島では太陽光発電の発電量が需要の5割程度を超えると安定供給の確保が困難になり、太陽光発電の出力抑制指令が何度も出されている。中規模のパワープールである地方電力管内では、現在はまだ出力抑制指令は出されていないが、近い将来そのような事態になることを想定して、変動電源の出力抑制基準を定めている。

大規模パワープールは電力消費地である大都市地域にあり、変動電源の設置規模も相対的に少ないことから出力抑制の基準は出されていない。このようなことを考えるとパワープールを全国的に拡大すればよいとの主張も出てくる。たしかにこのようにすれば、変動電源の地域的変動は緩和され、より多くの変動電源を受け入れやすくなる。

現状では関西以西の60Hz管内を連系した西日本と北海道を除く関東以北50Hz管内を連系した東日本というより大きなパワープールが形成されている。さらにこの両者を連系するには大規模な周波数変換設備が必要になる。さらにパワープール間の連系線も現状では細いので、これを大幅に拡大するなどの投資が必要になる。

4.まとめ

これだけのことをして何が得られるのであろうか。太陽光、風力等の変動電源を増加するためだけである。変動電源の量的拡大を図るにはこのような種々な要因を詳細に検討し、経済性評価をした上での政策判断をしなければならない。

以上(文責 林 勉)

提言5 変動電源導入で火力発電に大きなしわ寄せが!

電力の需給は「需要と供給の同時同量」を保つことで周波数・電圧を規定値以内に維持しなければならない。そのために家庭用・産業用などの時々刻々変動する電力需要に応じて供給力を調整する必要がある。

しかし「風まかせ・太陽まかせ」の風力・太陽光発電などの変動電源が電力系統につながれると、火力発電は「同時同量」を守るために、通常の電力需要の変動に加えて、量的・時間的に、より激しい供給力調整をしなければならなくなる。いわば「変動電源の出力欠損を火力発電で埋めざるを得ない」わけである。

現在はまだ変動電源の量が少ないので問題が顕在化していないが、この量が大きくなると、火力発電に大きなしわ寄せがかかってきて、ドイツに見るように需給バランスや電力系統の高品質安定運用、さらには火力発電の存続にもかかわる問題が生じる恐れが出てくる。

1.「FIT」制度が変動電源の量と割合を急増させる

政府は発電市場自由化と併行して「FIT」制度によって上記のような変動電源の普及・拡大を図っている。

「FIT」制度とは、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」のことで、電力会社は政府が決める高めの固定価格で再生可能エネルギーの電気を事業者から買い取る義務を負い、その買取価格と安い卸売市場価格との差を「賦課金」として消費者から回収する義務を負うシステムのことで、消費者は電気料金請求書に示される「賦課金」を毎月負担することになる。

本来は価格高の再生可能エネルギーを普及させるために欧州で始めた制度に倣った、きわめて政策的な制度であり、電気料金を安くする目的の発電市場自由化とは相いれない制度、といえよう。

2.変動電源の量が過大になると火力発電は存亡の危機

「風まかせ・太陽まかせ」の変動電源の激しい出力変動に対応し、また無風時や曇り・夜間の発電停止時の代替電源として、火力発電は頻繁な起動停止や激しい出力変動、部分負荷運転など極めて過酷な運転を強いられることになる。

定格出力一定運転で高い効率を達成できる火力発電のこうした運転は、効率も利用率も低下させるものであり、おのずから発電コストは上昇する。そうなればますます火力発電は電力の自由市場に参入しにくくなる。またこうしたコストアップは電気料金の値上げにつながる。

つまり変動電源の増加に反比例して、変動電源導入に不可欠な調整役・バックアップ役の火力発電のコストが上昇し、発電市場から退場を余儀なくされる、という皮肉な結果を生みかねないのである。これは火力発電事業者の事業の存続にもかかわってくるし、火力発電が少なくなれば、電力系統の高品質安定運用にもおおきく影響してくる恐れがあるのである。

3.再生可能エネルギー普及のFIT先進国のドイツの現状は

ドイツではFITによる電気料金の上昇が、消費者に大きくのしかかっている。またコストが政策的に抑えられて優先的に市場で買われるこうした変動電源が、余剰電力として近隣国に流れ込み、他国の電力市場をかく乱し、電力系統の安定性までも損なっているという。

また、上記のようにFITによって急増し、過剰になった変動電源が火力発電の利用率を現実に低下させ、火力プラントの停止を余儀なくさせたり、火力発電事業者の経営を圧迫、倒産に至った事業者も出ているという。

例えばE-on社の最新鋭大型ガス火力イルシンク5号機は2011年には年間4000時間運転したが2014年にはわずか191時間の運転にとどまり、現在は全台停止された。

またRWE、E-onの2大電力会社は火力部門の分離など大幅な企業変革が迫られている。ドイツの電力政策の混乱ともいえよう。

4.火力発電からみた変動電源の過大な増加の課題

こうした変動電源の野放図な導入・拡大が、電力自由化の目的の一つであった「電気料金の引き下げ」に相反する結果になっては元も子もない。しかし我が国も今のままであればこうした結果を招きかねないことは、ドイツの実例を見れば決して「他山の石」ではない。

我が国は、ドイツを教訓に、電力市場を不当に歪めることの無いよう、先を見通した適切な電力政策、およびバランスの取れた政策設計・制度設計に国を挙げて取り組むべき時である。

また、欧州と異なり、規模が小さく、電力利用の密度が高い国、海外との連系線が困難な我が国の電力系統では、その高品質安定運用を支える火力発電の適切な規模の存続は、我が国の産業基盤を支え、国民の生活基盤を豊かにするために不可欠なものであることを、改めて深く認識すべきと考える。

以上(文責 宅間 正夫)

提言6 再生可能エネルギーの導入には限界がある

再生可能エネルギーを拡大し安全性に懸念のある原子力発電や二酸化炭素を発生する火力発電をできるだけ減らすべきだという主張は分かりやすく、社会に受け入れやすいので政治もその方向に流されているのが我が国の現状である。

しかし再生可能エネルギーのうちの太陽光発電、風力発電は常時発電ができない変動電源であり、この特質から自ずとその導入容量には限界がある。

一部政治家は再生可能エネルギーのみで我が国の電源を構築すべきとの空想的主張をしているが、そのような電源構成を取った時にどのような状態になるかを定量的に示し、いかに現実離れしていることを説明する。

1.電力最大需要量を賄える迄変動電源を拡大したらどうなるか

2050年時点で原子力発電ゼロとし再生可能エネルギーを最大限度まで拡大して残りを火力発電とする案を先ず検証する。

再生可能エネルギーのうち安定電源である水力発電、バイオ発電等は最大でも年間需要量の20%であり。残りの80%をどうするかの問題である。

変動電源の代表として太陽光発電で考えると、我が国の電力最大需要(約1.8億kW)の80%まで太陽光発電の設備を増加させてもその年間発電電力量は設備利用率14%程度なので、1,770億kWh程度であり全国の年間必要需要電力量(約9,000億kWh)の20%までしか賄えない。

残りの60%を賄うのが火力発電となる、変動電源がゼロ発電になる時に備えて火力発電設備は最低でも電力最大需要の80%を備えなければならない。更に火力発電は電力安定供給のために変動電源の発電変動に対応した即応の補完供給をしなければならず、このための設備追加も考慮しなければならない。

発電設備容量でいうと、水力、バイオ20%、太陽光80%、火力80%の合計180%の設備が最低必要となる。これに変動電源対応とその予備を考えれば、200%以上の設備容量となる。しかも火力発電は変動電源対応のために自らも変動させなければならず、設備利用率が悪化し発電コストが上昇する。

2.再生可能エネルギー100%にすることは不可能だ

原子力発電は安全性の懸念もあり、火力発電は二酸化炭素を発生するので、これもやめて将来の日本では再生可能エネルギーのみでやるべきだという極端な考え方もあり、その解りやすさから世の中にかなり浸透していることを懸念し、このような政策の問題点について検証する。

再生可能エネルギーのうちの安定電源(水力、バイオ等)は我が国ではせいぜい2割程度を賄うのがやっとであろう。そうすると残りの8割の需要を変動電源で賄うにはどの程度の設備が必要になるかであるが、変動電源を太陽光発電で考えると、我が国のピーク需要(1.8億kW)の8割の発電設備が最低限必要だ。しかしこれだけでは夜間や雨の時には安定電源の2割しかなく需要を賄えない。

それではどれだけの発電設備が必要かというと太陽光発電の設備利用率は約14%なので、0.8/0.14=5.7となり、ピーク需要の5.7倍の発電設備(11億kW)が必要になる。この設備費用は現状30万円/kWとすると、330兆円になる。これで理屈としては必要な供給量(kWh)を賄えることになるが、これだけでは夜間や雨天時の発電ゼロに対処できない。

これに対処するためには晴天時の余剰電力を大型蓄電池に蓄えておかなくてはならない。蓄電池の必要量はどの程度になるか検討してみる。

まず最低限太陽光の設備量と同じピーク需要の5.7倍の設備が必要である。しかしながら最新のリチウムイオン電池でもその全出力での給電可能時間は高々0.5時間程度であり、これではとても賄えないそれではどれだけあれば良いかであるが、雨天が10日間ぐらい続くことを考えて、平均需要量とピーク需要量の比率約0.8を考慮すると、24X10X0.8/0.5=380となるので、全体の蓄電池の設備容量は5.7X380=2100、即ちピーク需要の2100倍(3,900億kW)となる。これはとてつもない設備容量である。

蓄電池のコストはkWhあたりで評価するので、雨天10日間に必要となる蓄電量は年間総需要量(9,000億kWh)の10/365で、246億kWhの費用ということになるが、現在の費用10万円/kWhを考えると約250兆円となる。パネルの設備費用と合わせると580兆円になる。今後合理化できるとしても半値ぐらいになるのがせいぜいであろう。

膨大な費用はもとより、その寿命も問題になる。太陽光パネルは寿命20年、蓄電池は10年程度であることを考えると毎年の投資負担は建中利子も考えなくても41.5兆円になってしまう。これは国民一人当たりで年間40万円程度になり、とても国民の合意は得られないであろう。

費用はもとよりそれだけの太陽光設備を設置する場所が我が国には存在するだろうか。太陽光発電設備の設置量は12億kW分が必要になることを先にのべた。これは現状の20倍の敷地を必要ということであり全く実現性のない絵空事である。

3.まとめ

以上述べてきたように再生可能エネルギーの大幅な拡大は発電コストの大幅な上昇になり、我が国の電気料金が国民生活を圧迫しかつ国際競争力に負けるような事態になる懸念がある。

国際競争力を確保するには事業用電力料金は抑えて住宅用の電気料金を上げるという政策も必要になる。そうなるとどこまで住宅用電気代を上げられるか社会的大問題になることが懸念される。事業用電力料金が大幅に上昇すると多くの企業が海外の安い電気を求めて工場を海外移転する可能性が高くなり、国内の雇用問題や景気の減速などが懸念される。

ここまでして変動電源をふやす価値があるのか冷静に判断しなければならないと考える。

以上(文責 林 勉)

提言7 世界の潮流は原子力推進に明確に向かっている

1.世界では次々と原子力発電所が運転を始め、建設着工している

世界で現在運転中の原子力発電所は、439基4億600万kw、過去1年間で8基が運転開し、その打分けは中国5基、米国、韓国、ロシア各1基であった。注

米国では20年ぶりにワッツ・バー2号機が運転を開始し、またロシアでは高速実証炉BN-800が運転を開始した。

一方、新規に建設着工した原子力発電所は、中国で3基、パキスタンで1基あった。世界で現在建設中の原子力発電所は、69基、7,290万kwである。

更に、新設計画の進展も見込まれ、世界各国で98基、1億1,116万kwの新規建設が計画されている。

世界では原子力は必要欠くべからざるものとして認識され、脱原発に向かっている国はほんの一部のみで、明らかに世界の潮流は原子力推進へと鮮明に向かっている。

2.原子力発電は先進国では足踏みの中、原子力途上国での伸長が著しい

各国の状況を見るに、中国では最近5基500万kwが運転開始して、原子力発電容量は35基、3,350万kwとなり、日本に次いで世界第4位の規模を維持している。

また最近2基が本格着工し、現在21基が建設中で、世界の建設中のものの1/3を占めている。

中国国家能源局は「電力開発に関する第13次五か年計画」を公表し、2020年までに原子力発電を5,800万kwとすることを確認している。

現在日本の原子力発電が低迷する中、数年後には世界第3位の原子力発電国になることは明らかである。

最近運転開始した原子力発電所は、第2世代のPWR(1,080Mwe)であるが、現在建設中のものには米ウエスチングハウス社製の先進的受動安全炉AP-1000(1,250Mwe)が4基と仏アレバ社製の欧州加圧水型炉EPR(1,750Mwe)が2基あり、これらはいわゆる第3世代のPWRである。本年中に世界初のAP-1000及びEPRとして運転開始が予定されている。

この他に、中国独自設計の第3世代炉「華龍1号」(1,150Mwe)が4基建設中である。また、高温ガス炉(200Mwe)、海上浮上式小型発電炉(60Mwe)、高速実験炉(25Mwe)の建設、試運転も進行中である。

次に、インドについてみると、インドでは21基が運転中で、6基が建設中である。2032年までに原子力発電規模を6,300万kwとし、2050年までには電力供給に占める原子力発電の割合を25%に拡大する目標を掲げており、国産の加圧重水炉PHWRの建設を進めている。

インドは核不拡散条約NPTに未加盟であるものの、原子力供給国グループがインドに対する原子力資機材・輸出規制の解除を承認したことから、先進国からの大型軽水炉の導入や原子力貿易拡大を進めている。

インドでは、現在仏アレバ社製の欧州加圧水型炉EPRの6基や米ウエスチングハウス社製先進的受動安全炉AP-1000の6基の導入が具体化している。

またロシアからの加圧水型炉VVERの4基もすでに建設が進捗し、既に1号機は運転開始した。日本との関係も日印原子力協力協定の調印もあって今後その進展が期待される。

次に、韓国では、昨年暮れ世界初のAPR-1400(1,400Mwe)新古里1号機が運転開始した。これにより、原子力設備容量は25基、2,310万kwとなった。総発電設備に占める割合は約22%に、原子力発電量kwhは約30%を占めている。

アラブ首長国連邦では、現在韓国製APR-1400 4基の建設が着々と進捗している。1号機の建設進捗は88%に達し、運転開始は2017年予定とされている。

一方、米国では、昨年ワット・バー原子力発電所2号機が運転開始したが、元々事業者のTVAが1973年に建設許可を取得後 長い工事中断期間を経て20年ぶりの新規炉として完成したもの。この他、建設中の原子力発電所はウエスチングハウス社製AP-1000が4基あるが、建設遅延による損失増大により建設の継続が危ぶまれている。

米国では、既設の原子力発電設備を長期間運用する動きが活発で、昨年運転認可更新を得た6基を含め既に87基が60年間運転許可を得ている。またピーチボトム2,3号機及びサリー1,2号機では60年に加え更に20年間の再延長許可を申請の予定とのこと。

3.この様な世界的潮流の中で我が国の原子力発電の将来は?

我が国では福島事故で原子力発電所の運転停止が続いていたが、原子力規制委員会による新規制基準適合性審査に合格したもの12基(全てPWR)のうち再稼働に入った原子力発電所は未だ5基に限定されている。依然として再稼働は遅々としており、廃炉を決定したものを除き原子力発電所の大半が運転を再開するには日時を要する厳しい状況にある。また建設中の原子力発電所3基の審査も中断している実態にある。

政府の第4次エネルギー基本計画 (2014)では、2030年時点での原子力発電の比率は20-22%とすることが目標とされてはいるが、それには大半が再稼働し運転期間も60年に延伸することが必須であり、成り行き任せでは政府目標を達成するのも厳しいと言わざるを得ない。

4.自ら殻に閉じこもったガラパゴス症候群から日本を救え!

世界は原子力推進の潮流の中、日本では脱原発のうねりが根強く、政治家も原子力推進を強調できない状況にあるとはいえ、原発停止による年間4兆円の外貨をドブに捨てるほど、日本人は裕福ではないし、フランス人のように「アラブの油に頼らず、フランスの科学技術を信頼したい」といえないものだろうか。

「世界の潮流に逆らい、自ら殻に閉じこもったガラパゴス症候群から日本は速やかに脱却すべき」と叫びたい。

以上(文責 小川 修夫)

注; 世界の原子力発電開発の現状2017 (原産協会)

提言8 原子力技術は存亡の危機に直面している

福島事故以降原子力は厳しい世論・マスコミの批判の中で、政策決定者、行政当局も思い切った原子力推進政策をとれず迷走している。このままの状態が続くと我が国の原子力技術は衰亡の一途を辿り消滅してしまう懸念がある。

我が国のエネルギー政策はこれで良いのか、国民全体で真剣に考える必要がある。政策決定者もマスコミも国益の上に立った判断をすべき時に来ている。

1.原子力技術の特徴

原子力発電は原子核物理、放射線化学、機械工学、電気工学、土木工学等の幅広い分野に支えられた総合システム工学で、さらに建設エンジニアリング、保守管理工学等が加わって初めて可能になる21世紀最大のハイテク産業事業である。

これらを支えているのは原子力メーカー、電力会社、建設会社、材料メーカー、各種機器供給業者等の技術・技能であり、それを可能にしてきたのは国策として原子力推進政策であり、それを認めてきた国民の理解である。今その基盤が揺らいでいる。

2.我が国の原子力技術の開発の経緯

我が国の原子力発電は米国ゼネラルエレクトリック社、ウエスチングハウス社で開発された軽水炉であるBWR,PWRの導入から始まった。当初、主要機器類は輸入し、また原子力技術を導入して国産化する経過を経てきた。

ところが輸入品や導入技術の品質が必ずしも良くなく、多くの技術的トラブルに直面した。原子力ではトラブルが起きると細かなことでもニュースになる。

そこで国産でより信頼性の高い製品を作る必要性が生じ、原子力プラントメーカーは各種材料メーカー、各種機器メーカー等と協力して国産技術開発に尽力した。その成果として品質レベルの高い製品が確保できるようになった。いわゆる原子力級の高品質レベルの確立である。

これを可能にするためには材料、部品等の供給業者は同じ製品であっても特別なラインを設けてきめ細やかな管理を行い、トラブル対策のための製作履歴を残す対策をしてきた。これらの生産体制は受注があって初めて達成できるものであり、新たな建設が見込めない現状ではすでにその体制維持が困難になってきている。

製品の高品質化の後に行ったのは、原子力プラントの標準化・高度化である。さらなる安全性・信頼性、経済性を向上させ、放射線被ばく量、放射性線廃棄物の低減等を図ろうとするものである。より高度なそれらの目標は電力会社、プラントメーカー等で始まっていた各種の改善策を国の主導で総合的に纏めたものであり大きな成果を上げることができ、我が国の軽水炉技術を世界トップのレベルに引き上げた。

その結果、故障をせずに発電し続けるいわゆる設備利用率で世界一の実績を上げることができた。しかし、原子力の安全性に関する厳しい見方が広がり、ちょっとしたことで、長期停止に至る事例が増え設備利用率は低下してしまった。

そんな状況の中で福島事故は発生したが現在はその反省を踏まえ、二度と再びこのような過酷事故を起こさないための各種の安全強化策がなされ、既に再稼働を始めている

3.原子力発電の特徴

原子力発電プラントはその安全性確保のための設備や放射線遮蔽のための設備等で火力とは比較にならないぐらいの大量の設備・機器、配管、ケーブル等があり、複雑かつ巨大なプラントとなっている。このため初期の建設段階では配管やケーブルが交錯する等のトラブルに遭遇した。

ちょうど原子力プラントの標準化を図るころから計算機の性能が飛躍的に高まり、大量のデーターを迅速に処理することが可能になり、設計・製造・部品の納期管理・建屋情報・建設管理等のすべてのデーターをコンピューターに取り込み、一元的に管理する総合エンジニアリングシステムの構築に取り組むようになった。

これらのシステムは関係する全ての組織がお互いに協力し合わなければならない。大変な努力の末このシステムの構築に成功し、大きな成果を上げることができ、相互干渉の撲滅、納期厳守、結果としてのコスト低減等に成功した。

これができたのは我が国独自の企業形態がある。米国では原子力メーカーであるゼネラルエレクトリック社、ウエスチングハウス社等は原子炉系/一次系の機器設計とシステム設計のみを担当し、タービン系/二次系についてはアーティテクトエンジニアが担当し、プラント建設もアーキテクトエンジニアが担当するなど分担型である。

それに対して、我が国では建物の建設と土木関係業務を除いて原子力プラントメーカーが一括総括していたので、関係する業者の協力体制が取りやすかった。それが、総合エンジニアリング体制の成功のキーになった。

このようにして長年かけて構築して大成功を収めてきたシステムが今崩壊しようとしている。原子力プラントの建設が長年ないとこのシステムを支える貴重な人材・生産設備も喪失し、このシステムは部分的歯抜け状態が拡大し遂には機能しなくなってしまう。

4.まとめ

現在、大半の国民が脱原発を大合唱する中では、国としての思い切った原子力推進の旗を上げにくい状況にある。しかし、将来に禍根を残さないためにも、長期エネルギー需給見通しをベースとして、既存原子力発電炉のリプレースや新設を含む、将来を見据えた政策を決断すべき時が来ていると信ずる。

以上(文責 林 勉)

(2)化石燃料をフェースアウト、原子力と再生可能エネルギーを利用―2050年80%排出量削減のエネルギー構成例―、堀雅夫